Le premier condamné à mort du tribunal révolutionnaire

- L'essentiel

- La petite histoire

Les 5 juges, les 12 jurés et l’accusateur public sont nommés par la Convention. Les jugements sont exécutoires dans les vingt-quatre heures. Il ne peut y avoir ni appel ni cassation. Des décrets successifs rendent bientôt encore plus rigoureux ce tribunal, et la pratique voit les jugements de plus en plus bâclés. Les débats sont limités à trois jours.

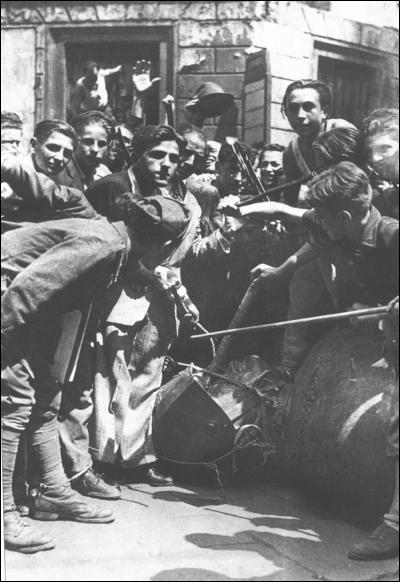

Rire sous la guillotine

Le chansonnier Desaugiers, curieux de tout, voyant la foule se précipiter aux Tuileries, s’y précipite lui aussi. Arrivé à la porte du palais, il est arrêté par des patriotes :

Ta cocarde, citoyen ! Pourquoi n’as-tu pas de cocarde?

On l’entoure, on le regarde d’un air menaçant. Desaugiers enlève son chapeau, le regarde dans tous les sens, et d’un air parfaitement innocent déclare :

C’est inconcevable, j’ai dû laisser ma cocarde à mon bonnet de nuit.

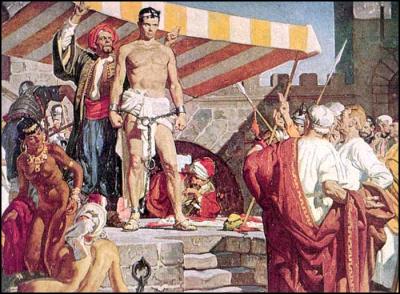

Le premier accusé est condamné à mort

A l’Assemblée, l’aréopage au grand complet est admis à la barre. Le président Montané lit son allocution et la termine par ces mots :

« Nous attendrons le moment de déployer toute la sévérité des lois contre les ennemis de la chose publique. »

Ce moment est bien long à venir car le tribunal se trouve paralysé par un décret qui précise que les mises en accusation seront prononcées par une commission de six députés. Or, les six n’ont encore envoyé personne, ce qui risque de compromettre, aux yeux des citoyens, la bonne volonté des juges. Déjà, on les accuse d’inertie. Marat se charge de dégager de leurs scrupules ces fonctionnaires impatients. Sans tarder davantage, il fait voter l’abolition de la commission incriminée et fait autoriser l’accusateur public « à poursuivre les délits de sa compétence sur les décrets d’accusation rendus ou à rendre par la Convention nationale ». Cependant, cette intervention de l’Assemblée paraît encore trop gênante : trois jours plus tard, le 5 avril, l’accusateur reçoit toute liberté d’exercer des poursuites, sur simple dénonciation des autorités constituées ou des citoyens eux-mêmes. Un décret de la Convention reste exigé pour les députés, les ministres et les généraux. Cette formalité ne tardera d’ailleurs pas à disparaître, comme le reste des autres garanties.

On peut se mettre au travail. Dès le lendemain 6 avril, le premier accusé comparaît.

C’est un gentilhomme poitevin, Guyot des Maulans, arrêté au bourg de l’Égalité, entendez Bourg-la-Reine, porteur de deux passeports et d’une cocarde blanche. En voilà plus qu’il n’en faut pour « passer sa tête à la chatière », comme disent les sans-culottes dans leur langue pittoresque. Le malheureux est, en effet, condamné à mort. Mais, chose curieuse, « en prononçant son jugement, les juges, les jurés, presque tout l’auditoire, fondent en larmes ».

Les différents présidents du Tribunal

Installé le 28 mars dans l’ancienne Grand’ chambre du Parlement de Paris, ce Tribunal est d’abord présidé par Montané, avocat toulousain devenu juge de paix. C’est sous sa présidence que se déroule le procès de Charlotte Corday. Pour avoir cherché à sauver la meurtrière de Marat, il est destitué et emprisonné le 30 juillet 1793. Montané est remplacé par Hermann, président du Tribunal du Pas-de-Calais, appelé à Paris par Robespierre qui le connaissait ; Hermann préside le Tribunal pendant le procès de Marie-Antoinette et des Girondins.

À la suite du procès Danton, il est remplacé par René-François Dumas, originaire de Lons-le-Saulnier où Robespierre le Jeune l’avait repéré lors d’une mission dans le Jura. D’abord vice-président, à partir du 26 septembre 1793, il est nommé président le 8 avril 1794.

Ces changements à la tête du Tribunal révolutionnaire accompagnent une radicalisation du régime de la Terreur.

Une relative modération est encore perceptible dans les premiers mois de son fonctionnement, alors que s’engage la lutte entre Girondins et Montagnards. Le Tribunal est pour l’heure attentif au maintien d’une procédure qui inclut l’interrogatoire du prévenu, l’écoute des témoins et de la défense, d’où des procès qui peuvent se dérouler sur plusieurs jours. Au total, entre avril et octobre 1793, Le Tribunal examine le cas de 300 prévenus et prononce 89 peines de mort. Parmi les procès les plus célèbres figure celui de Marie-Antoinette. Il se déroule du 14 au 16 octobre et s’achève par une condamnation à mort. À partir de l’automne 1793, la Terreur est officialisée. La Convention vote le 17 septembre la loi des suspects qui permet de faire arrêter tout ennemi supposé de la Révolution, sur simple dénonciation. Entre septembre 1793 et août 1794, un demi-million de suspects sont ainsi arrêtés.