La foi inébranlable du paysan vendéen

- L'essentiel

- La petite histoire

Lorsque survient la Révolution, le bas Poitou compte un prêtre pour 634 habitants, le comté de Nantes un pour 700, et l’Anjou un pour 580.

Dans les campagnes, les curés et leurs vicaires sont respectés et influents.

Outre l’action paroissiale, très dense dans les pays de bocage en raison de l’habitat dispersé , l’œuvre hospitalière et scolaire constitue un maillage religieux très présent et très proche.

Un curé pas très catholique

Né en 1742 à La Chapelle-Largeau, dans la Gâtine,

Dominique Dillon devient curé du Vieux-Pouzauges en 1773. Dans cette paroisse du haut bocage, où ils sont fort nombreux, il dénonce inlassablement les protestants aux autorités et à l’évêque.

Dès les débuts de la Révolution, il adhère aux idées nouvelles et milite activement au club des Jacobins.

Durant son mandat à la constituante, il soutient toutes les mesures dirigées contre l’Église catholique et préconise les mesures les plus sévères contre ses confrères réfractaires.

Président du département durant le soulèvement, il s’impatiente des lenteurs de la mise à mort des prisonniers blancs et s’oppose à la politique d’apaisement religieux préconisé par Hoche.

Il défroque en décembre 1793, puis épouse une jeune fille de 38 ans sa cadette.

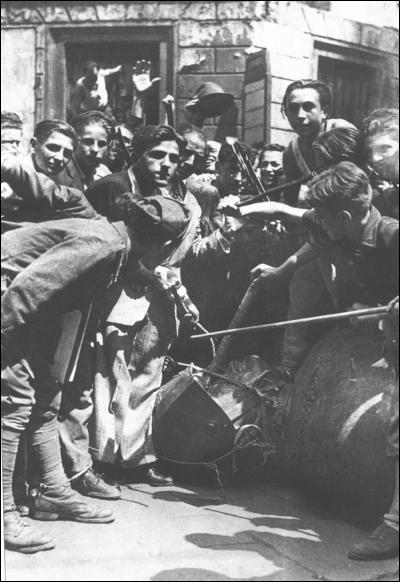

L'esprit d'indépendance du paysan vendéen

Les dissemblances qui peuvent provenir du pays, pays plat ou montueux, pays de culture ou de marécage, vont se fondre dans l’unité de vue, dans la communauté des sentiments. Qu’il s’agisse du vigneron du Comté nantais, du tisserand des Mauges, du pécheur du Marais breton, du laboureur du Bocage, le même idéal règne dans les coeurs, le même souci d’indépendance vis-à-vis de l’Etat aiguillonne les caractères. Et ces causes identiques produiront les mêmes effets. Ces populations en bordure de provinces ont pratiqué de temps immémorial la contrebande et, descendantes de faux sauniers, elles n’aiment point le gabelou. Dressés héréditairement contre la milice royale, leurs fils seront réfractaires au service des armées. La question religieuse et la question militaire créeront de toutes pièces la Vendée Militaire.

Sept cent mille personnes vivent là, sept cent mille personnes constituant de vaste familles comptant parfois vingt personnes. Huit à dix enfants est chose courante et nul ne s’en étonne. M. Boutillier de Saint-André, dans ses Mémoires d’un Père, parle de son aïeul, fermier du marquis de Beaupréau, qui avait vingt-quatre enfants qu’il montrait avec fierté comme son bonheur et sa richesse, et la mère, nouvelle Cornélie, les présentait comme sa plus éclatante parure.

La foi inébranlable du paysan vendéen

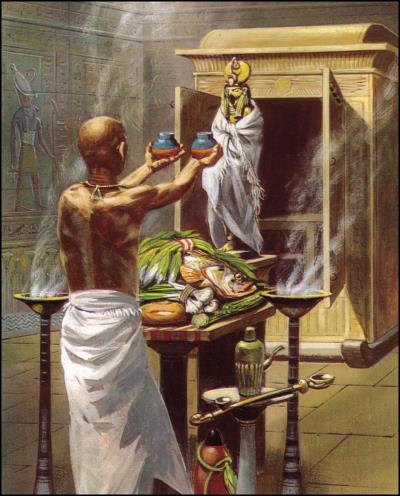

Le curé c’est le véritable père spirituel, l’ami sûr, le conseiller infaillible et toujours écouté. La paroisse est une grande famille, c’est là qu’on se réunit, qu’on s’estime et qu’on s’aime, sans esprit de rivalité ou de profit.

Le Vendéen n’a qu’une lecture et qu’un code : le catéchisme qu’il connaît par coeur, jusqu’au dernier mot. Tout son savoir, toute sa science y sont inscrits, il ne les discute pas. Et comme il est ignorant, il se révèle superstitieux. Il croit aux sorciers et aux revenants.

Dans ses souvenirs, Jean-Louis Le Margaret le présente, l’hiver, à la veillée, quand le vent gémit à travers les portes mal closes, autour du feu qui flambe et fait danser les ombres sur les murailles. Sa famille est réunie et elle écoute le père raconter avec une conviction mêlée d’effroi les bruits qu’il a entendus, les loups-garous qu’il croit avoir rencontrés, et ce qu’on lui a chuchoté à l’oreille du sorcier qui a jeté un sort au père François ou au jeune Gaston.

Le prêtre c’est l’esprit, la foi, l’indispensable croyance au surnaturel qui sauve, qui encourage et qui promet le ciel. A ses côtés, le noble est celui qui dirige et qui assure la subsistance du paysan.