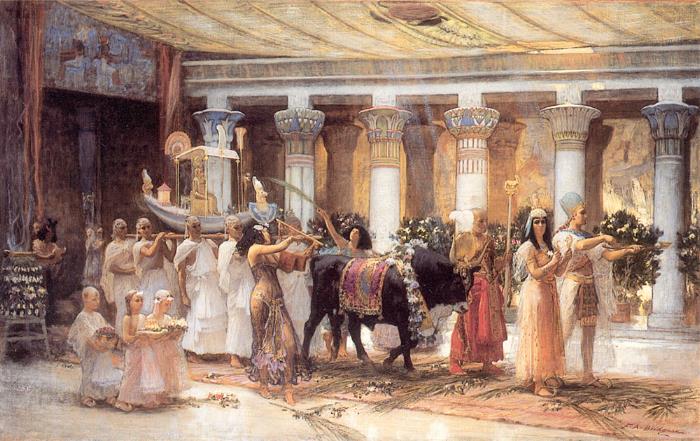

Quiz sur les dieux, la mythologie, la religion, les rites de l'Egypte antique.

Testez vos connaissances

Ce site vous propose des quizs ou QCM historiques pour tester vos connaissances et approfondir votre compréhension de l’histoire.

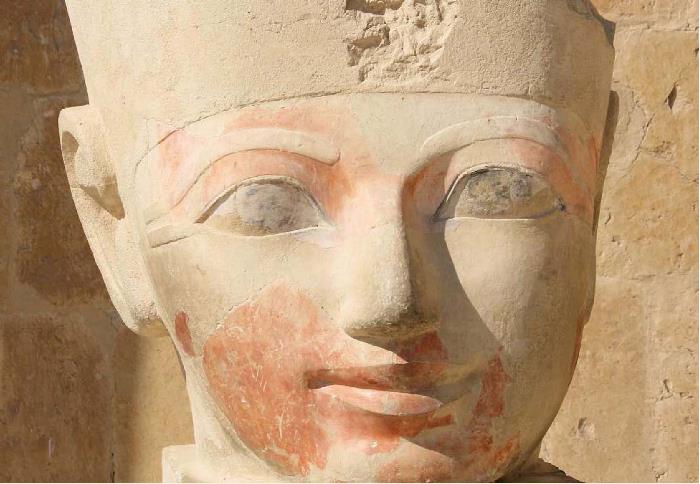

22 questions sur les pharaons d'Egypte. A mon avis ce quiz vraiment difficile s'adresse aux passionnés de l'Egypte ancienne. Bon courage !!!

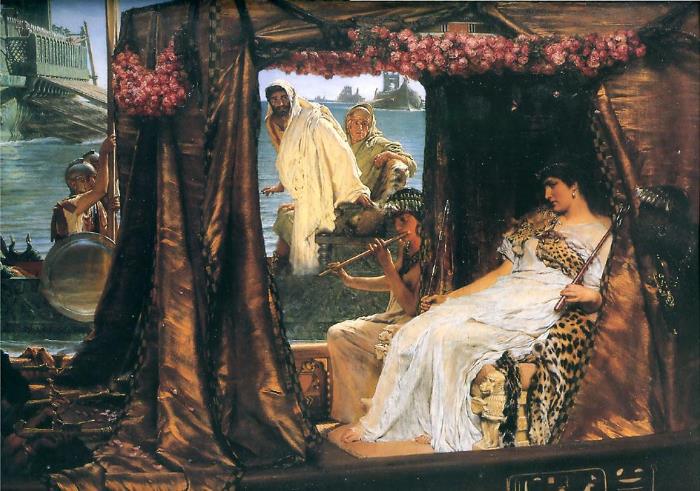

Connaissez-vous les reines et les les personnages les plus importants de l'Egypte antique ?

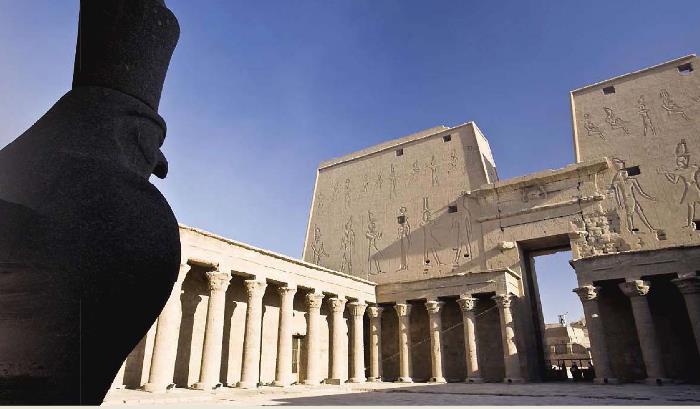

Connaissez-vous les villes, les tombes, les pyramides, et les temples célèbres de l'Egypte des pharaons ?

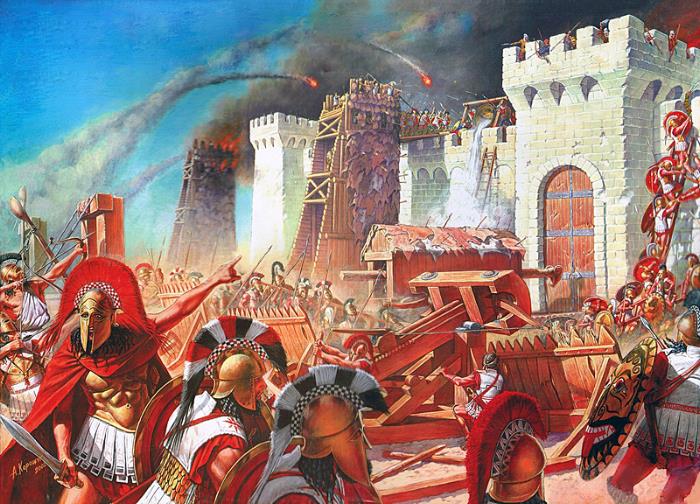

Testez vos connaissances sur les anciennes cités comme Athènes, Sparte, Thèbes ou Corinthe...

Quiz sur les gouvernements et systèmes politiques des cités de la Grèce antique

Trouvez le nom de batailles célèbres des guerres médiques aux conquêtes d'Alexandre.

Connaissez-vous les légendes et les héros mythiques de la Grèce antique ?